Les jeunes aussi ont le Covid

Revue d’articles scientifiques et de presse

Sommaire :

1 – COVID long en pédiatrie – épidémiologie, diagnostic et prise en charge

2 – Caractéristiques et facteurs prédictifs du COVID long chez l’enfant :

une étude de cohorte prospective sur 3 ans

3 – Analyse IRM multimodale des effets du COVID sur le cerveau des enfants

4 – Persistance virale chez les enfants infectés par le COVID :

données actuelles et stratégies de recherche futures

5 – Les interactions caractéristiques entre cellules immunitaires dans le foie

d’enfants atteints d’hépatite aiguë, révélées par l’analyse spatiale d’une seule cellule,

identifient une éventuelle séquelle post-aiguë de COVID

7 – L’impact du COVID sur la santé cardiovasculaire des nouveaux

adultes âgés de 18 à 25 ans : Résultats d’une étude exploratoire

8 – Des données révèlent que la réinfection par le COVID double le risque

de COVID long chez les enfants et les jeunes adultes

Introduction

En mars 2025, à l’occasion des célébrations des cinq ans du COVID, on a pu observer des déclarations, venues essentiellement du milieu médical, qui pointaient les effets délétères qu’ont eu les contraintes de protection sanitaire sur la santé mentale des enfants et adolescent·es. Des psychologues et psychiatres décrivent la mauvaise santé psychologique actuelle des jeunes, qui ont souffert en silence et souvent dans la solitude, pour respecter les disciplines collectives du confinement et de la distanciation physique mises en place pour épargner les plus âgés : adultes, personnes des 3e et 4e âge. Car, c’est notoire et incontestable, disent ces professionnels, les jeunes (enfants, adolescent·es et jeunes adultes) sont épargnés par le virus du COVID, ils ne souffrent que de mal-être psychologique.

Un parfait exemple nous est donné dans l’interview de Christophe Tzourio dans Le Monde du 31 mars. Ce professeur d’épidémiologie à l’université de Bordeaux décrit avec précision les souffrances psychologiques d’une partie des étudiant.e.s, qui portent des « cicatrices » invisibles suite aux difficultés provoquées par les confinements. Il pointe le fait que les souffrances habituelles de cette population ont été nettement amplifiées par le COVID, alors que ces jeunes vont être le moteur de notre société de demain. Ces souffrances, dit-il, doivent être au minimum reconnues dans notre société, par les adultes et personnes âgées qui en ont « profité ».

Le plus frappant dans cet interview est que ce spécialiste ne dit JAMAIS que certains effets psychologiques du COVID pourraient avoir des causes somatiques. Il considère comme acquis que le virus est inoffensif pour le fonctionnement du cerveau et du système nerveux des jeunes humain·es, ainsi que des autres systèmes organiques dont la détérioration peut impacter la santé mentale. Cette très grave erreur médicale est en bonne partie fondée sur l’avis de la Société Française de Pédiatrie qui répète depuis le début de la pandémie que ce virus ne provoque aucune maladie chez les jeunes.

S’il n’est pas question pour nous de contester ces souffrances psychologiques, réelles et importantes, subies par cette population, il n’est surtout pas question de laisser penser que le COVID est inoffensif pour le corps des jeunes. Au niveau national et international, de nombreuses études montrent que le virus du COVID a des effets importants au plan somatique pour les jeunes humain·es, dans le corps entier, notamment dans le système nerveux.

Lorsqu’on voit la réticence présentée par les médecins à l’attribution des hépatites infantiles gravissimes et parfois mortelles au virus SARS-CoV-2, alors que la plupart des indicateurs allaient en ce sens et que cela est aujourd’hui largement prouvé comme faisant partie des conséquences du virus et donc du COVID long, on mesure comme il est difficile de mettre en lumière les conséquences d’un virus évitable, notamment sur les plus jeunes. Cela a pourtant occasionné de graves pertes de chances : il est important de ne pas répéter cette erreur concernant la santé mentale des jeunes.

Nous rappelons ici que :

1. Une partie de ces difficultés et souffrances « psychologiques » a une origine somatique, et doit être traitée comme telle, par des traitements appropriés et surtout par une prévention qui arrête de considérer que le virus du COVID est inoffensif pour cette population. Le COVID long, sa forme chronique et ses dommages organiques sont l’une des causes de la situation actuelle.

2. On ne connait pas encore toutes les implications de la contamination répétée des jeunes au virus mais la persistance virale de celui-ci dans des sites profonds devrait inciter à la prudence, même en faisant abstraction de ce qui est visible dès maintenant (déjà suffisant pour agir).

3. Le COVID long est certainement sous-diagnostiqué notamment chez les plus petits, dont les plaintes se manifestent d’une autre manière ou sont attribués à une autre maladie, faute de connaissances des médecins sur le COVID long pédiatrique, notamment en France où ils ne sont pas comptabilisés.

4. Les dommages organiques liés aux réinfections sont cumulatifs.

Nous voulons aussi rappeler que la maladie en général a un impact sur la santé mentale, surtout lorsqu’elle est incomprise et minimisée, et que les évènements familiaux graves ont des répercussions très importantes sur le mental des enfants, encore plus si ce sont des décès des parents. Durant les vingt premiers mois de la pandémie, près de 5300 enfants français auraient perdu un père ou une mère à cause du COVID, selon les estimations d’une équipe internationale. Comment vont ces enfants aujourd’hui ? Est-ce que quelqu’un s’en préoccupe ?

1 – COVID long en pédiatrie – épidémiologie, diagnostic et prise en charge

NIH, 2024 – Consulter l’étude en intégralité

Cette revue résume les connaissances actuelles sur les séquelles post-aiguës de COVID-19 (PASC) et l’état post-COVID-19 (PCC) chez les enfants et les adolescents. Une revue de la littérature a été réalisée pour synthétiser les informations provenant d’études cliniques, d’avis d’experts et de lignes directrices. Le PASC, également appelé COVID long – à tout âge, comprend une pléthore de symptômes non spécifiques présents plus de 4 semaines après une infection confirmée ou probable par le virus corona du syndrome respiratoire sévère de type 2 (SARS-CoV-2), sans autre explication médicale. La PCC chez les enfants et les adolescents a été définie par l’OMS comme une PASC survenant dans les 3 mois suivant une maladie à coronavirus aiguë 2019 (COVID-19), durant au moins 2 mois et limitant les activités quotidiennes. Le PASC pédiatrique se manifeste le plus souvent après une évolution bénigne du COVID-19 et, dans la majorité des cas, disparaît au bout de quelques mois. Toutefois, les symptômes peuvent durer plus d’un an et entraîner un handicap important. Les symptômes les plus fréquents sont la fatigue, l’intolérance à l’effort et l’anxiété. Certains patients présentent un syndrome de tachycardie posturale (POTS) et un petit nombre de cas remplissent les critères cliniques de l’encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC). À ce jour, aucun marqueur diagnostique n’a été établi et les diagnostics différentiels restent difficiles à établir. Les approches thérapeutiques comprennent l’autogestion appropriée ainsi que la palliation des symptômes par des stratégies pharmaceutiques et non pharmaceutiques. Conclusion : Le PASC en pédiatrie présente une gravité et une durée hétérogènes. Une approche échelonnée, interdisciplinaire et individualisée est essentielle pour une gestion clinique appropriée. Les structures actuelles de soins de santé doivent être adaptées et la recherche a été étendue pour répondre aux besoins médicaux et psychosociaux des jeunes atteints de PASC ou d’affections similaires.

Ce que l’on sait : – Les séquelles post-aiguës du coronavirus 2019 (COVID-19) (PASC) – également appelées COVID long – chez les enfants et les adolescents peuvent entraîner une limitation des activités et une réduction de la qualité de vie. – Le PASC appartient à un grand groupe de syndromes infectieux post-aigus similaires (PAIS). Il n’existe pas encore de biomarqueurs spécifiques ni d’options thérapeutiques causales. Nouveautés : – En février 2023, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fourni une définition de cas pour l’état post-Covid-19 (EPC) chez les enfants et les adolescents, indiquant un EPC d’une durée d’au moins deux mois et une limitation des activités quotidiennes. La PCC peut se présenter sous la forme d’une encéphalomyélite myalgique/syndrome de fatigue chronique (EM/SFC). – Des collaborations interdisciplinaires sont nécessaires et ont été mises en place dans le monde entier pour proposer des approches harmonisées et multimodales du diagnostic et de la prise en charge du PASC/PCC chez les enfants et les adolescents.

Long COVID in pediatrics-epidemiology, diagnosis, and management

This review summarizes current knowledge on post-acute sequelae of COVID-19 (PASC) and post-COVID-19 condition (PCC) in children and adolescents. A literature review was performed to synthesize information from clinical studies, expert opinions, and guidelines. PASC also termed Long COVID – at any age comprise a plethora of unspecific symptoms present later than 4 weeks after confirmed or probable infection with severe respiratory syndrome corona virus type 2 (SARS-CoV-2), without another medical explanation. PCC in children and adolescents was defined by the WHO as PASC occurring within 3 months of acute coronavirus disease 2019 (COVID-19), lasting at least 2 months, and limiting daily activities. Pediatric PASC mostly manifest after mild courses of COVID-19 and in the majority of cases remit after few months. However, symptoms can last for more than 1 year and may result in significant disability. Frequent symptoms include fatigue, exertion intolerance, and anxiety. Some patients present with postural tachycardia syndrome (PoTS), and a small number of cases fulfill the clinical criteria of myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). To date, no diagnostic marker has been established, and differential diagnostics remains challenging. Therapeutic approaches include appropriate self-management as well as the palliation of symptoms by non-pharmaceutical and pharmaceutical strategies. Conclusion: PASC in pediatrics present with heterogenous severity and duration. A stepped, interdisciplinary, and individualized approach is essential for appropriate clinical management. Current health care structures have to be adapted, and research was extended to meet the medical and psychosocial needs of young people with PASC or similar conditions. What is Known: • Post-acute sequelae of coronavirus 2019 (COVID-19) (PASC) – also termed Long COVID – in children and adolescents can lead to activity limitation and reduced quality of life. • PASC belongs to a large group of similar post-acute infection syndromes (PAIS). Specific biomarkers and causal treatment options are not yet available. What is New: • In February 2023, a case definition for post COVID-19 condition (PCC) in children and adolescents was provided by the World Health Organization (WHO), indicating PASC with duration of at least 2 months and limitation of daily activities. PCC can present as myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS). • Interdisciplinary collaborations are necessary and have been established worldwide to offer harmonized, multimodal approaches to diagnosis and management of PASC/PCC in children and adolescents.

2 – Caractéristiques et facteurs prédictifs du Covid long chez l’enfant : une étude de cohorte prospective sur 3 ans

NIH 2024 – Consulter l’étude en intégralité

Résumé

Contexte

Les enfants peuvent développer un Covid long, mais les résultats à long terme et leurs prédicteurs sont mal décrits chez ces patients. L’objectif principal est de décrire les caractéristiques et les facteurs prédictifs du covid long chez les enfants évalués en clinique jusqu’à 36 mois après l’infection par le SRAS-CoV-2, ainsi que d’étudier le rôle des vaccins dans la prévention du covid long, du risque de réinfection et du développement de maladies auto-immunes.

Méthode : Des enfants âgés de 0 à 18 ans dont l’infection par le SRAS-CoV-2 avait été confirmée ont été invités à participer à une évaluation de suivi prospective dans une clinique pédiatrique post-covid à Rome, en Italie, à intervalles réguliers (3, 6, 12, 18, 24 et 36 mois après le début de l’infection, entre le 01/02/2020 et le 28/02/2024). Le Covid long a été définie comme la persistance de symptômes autrement inexpliqués pendant au moins trois mois après l’infection initiale.

Résultats

1319 patients ont été initialement inclus, 1296 ont atteint le suivi de 3 mois ou plus. Parmi les patients ayant fait l‘objet de plusieurs suivis, 23,2 % (301), 169 (13,2 %), 89 (7,9 %), 67 (6,1 %), 47 (7,1 %) ont été diagnostiqués avec un Covid long à 3-6-12-18-24 mois, respectivement. Pour le résultat principal du Covid long à trois mois, l’âge >12 ans (P < 0,001, OR 11. 33, IC 95 % 4,2 ; 15,15), les comorbidités (P = 0,008, OR 1,83, IC 95 % 1,06 ; 2,44), le fait d’être infecté par des variantes originales (P < 0,001, OR 4,77, IC 95 % 2,46 ; 14,47), le sexe féminin (P < 0,001, OR 1,62, IC 95 % 1,02 ; 1,89) étaient des facteurs de risque statistiquement significatifs. L’âge >12 ans (P = 0,002, OR 9,37, 95% CI 1,58 ; 8,64), et l’infection par les variantes SARS-CoV-2 originales (P = 0,012, OR 3,52, 95% CI 1,32 ; 8,64) et alfa (P < 0,001, OR 4,09, 95% CI 2,01 ; 8,3) sont restés des facteurs de risque statistiquement significatifs pour la durée de la Covid d’au moins 18 mois. La vaccination a été associée à un risque plus faible de covid long à 3, 6 et 12 mois pour les enfants plus âgés et à un risque plus faible de réinfections. Le fait d’être infecté par la variante originale du SRAS-CoV-2 était associé à un risque plus élevé de maladies auto-immunes d’apparition récente ((P = 0,035, IC à 95 % 1,12 ; 2,4). Un patient a été diagnostiqué avec le Covid long après une réinfection.

Interprétation

Il s’agit de la plus longue étude de suivi d’enfants infectés par le SRAS-CoV-2, qui montre un fardeau important et durable du Covid long dans la population pédiatrique. Nos résultats soulignent la nécessité urgente d’investir dans l’étude du Covid long pediatrique afin de trouver des approches diagnostiques et thérapeutiques efficaces et d’élaborer des stratégies préventives en cas de pandémies futures.

Characteristics and predictors of Long Covid in children: a 3-year prospective cohort study

Abstract

Background

Children can develop Long Covid, however long term outcomes and their predictors are poorly described in these patients. The primary aim is to describe characteristics and predictors of Long Covid in children assessed in-clinics up to 36 months post-SARS-CoV-2 infection, as well as investigate the role of vaccines in preventing Long Covid, risk of reinfections and development of autoimmune diseases.

Methods

Children aged 0-18 years old with confirmed SARS-CoV-2 infection were invited for a prospective follow-up assessment at a peadiatric post-covid clinic in Rome, Italy, at serial intervals (3-, 6-, 12-, 18-, 24- and 36-months post-infection onset, between 01/02/2020 and 28/02/2024). Long Covid was defined as persistence of otherwise unexplained symptoms for at least three months after initial infection.

Findings

1319 patients were initially included, 1296 reached the 3 months follow-up or more. Of the patients who underwent multiple follow-ups, 23.2% (301), 169 (13.2%), 89 (7.9%), 67 (6.1%), 47 (7.1%) were diagnosed with Long Covid at 3-6-12-18-24 months, respectively For the primary outcome of Long Covid at three months, age >12 years (P < 0.001, OR 11.33, 95% CI 4.2; 15.15), comorbidities (P = 0.008, OR 1.83, 95% CI 1.06; 2.44), being infected with original variants (P < 0.001, OR 4.77, 95% CI 2.46; 14.47), female sex (P < 0.001, OR 1.62, 95% CI 1.02; 1.89) were statistically significant risk factors. Age >12 years (P = 0.002, OR 9.37, 95% CI 1.58; 8.64), and infection with original (P = 0.012, OR 3.52, 95% CI 1.32; 8.64) and alfa (P < 0.001, OR 4.09, 95% CI 2.01; 8.3) SARS-CoV-2 variants remained statistically significant risk factors for Long Covid duration for at least 18 months. Vaccination was associated with a lower risk of long covid at 3, 6 and 12 months for older children and a lower risk of reinfections. Being infected with the original SARS-CoV-2 variant was associated with a higher risk of new-onset autoimmune diseases ((P = 0.035, 95% CI 1.12; 2.4). One patient was diagnosed with Long Covid after a re-infection.

Interpretation

This is the longest follow-up study of children with SARS-CoV-2 infection, showing a significant and long-lasting burden of Long Covid in the pediatric population. Our findings highlight the urgent need of investing in pediatric Long Covid in order to find effective diagnostic and therapeutic approaches, as well can inform preventive strategies in case of future pandemics.

3 – Analyse IRM multimodale des effets du COVID sur le cerveau des enfants

Revue Nature, 5 avril 2025 – Consulter l’étude en intégralité

Résumé

La pandémie de Covid-19 a suscité de vives inquiétudes quant à son impact sur le système nerveux central, y compris le cerveau. Si les effets sur les populations adultes sont bien documentés, on en sait moins sur les implications pour les populations pédiatriques. Cette étude examine les altérations des métriques corticales et des réseaux de covariance structurelle (RCS) basés sur l’indice de gyrification locale (IGL) chez les enfants atteints de COVID-19 légère, ainsi que les changements dans les indicateurs IRM non invasifs liés à la fonction glymphatique. Nous avons recruté 19 enfants atteints de COVID-19 et 22 témoins sains comparables en âge. Des images IRM haute résolution pondérées en T1 et en diffusion ont été acquises. Les paramètres corticaux, y compris l’épaisseur, la surface, le volume et la LGI, ont été comparés à l’aide de modèles linéaires généraux par sommet. Les SCN ont été analysés pour les différences dans les métriques globales et nodales, et les indicateurs IRM, y compris l’imagerie du tenseur de diffusion le long de l’espace périvasculaire et le volume du plexus choroïde (CP), ont également été évalués. Nos résultats ont montré une augmentation de la surface corticale, du volume et du LGI dans le cortex pariétal supérieur gauche, ainsi qu’une augmentation de l’épaisseur corticale dans le cortex occipital latéral gauche chez les enfants atteints de COVID-19. L’analyse du RCS a révélé une altération de la topologie du réseau et des volumes de CP plus importants dans le groupe COVID, ce qui suggère une neuroinflammation induite par le virus. Ces résultats apportent la preuve d’altérations cérébrales potentielles chez les enfants atteints d’une forme légère de COVID-19, soulignant la nécessité de poursuivre les recherches sur les effets à long terme sur le développement neurologique.

Multimodal MRI analysis of COVID-19 effects on pediatric brain

Abstract

The COVID-19 pandemic has raised significant concerns regarding its impact on the central nervous system, including the brain. While the effects on adult populations are well documented, less is known about its implications for pediatric populations. This study investigates alterations in cortical metrics and structural covariance networks (SCNs) based on the Local Gyrification Index (LGI) in children with mild COVID-19, alongside changes in non-invasive MRI proxies related to glymphatic function. We enrolled 19 children with COVID-19 and 22 age-comparable healthy controls. High-resolution T1-weighted and diffusion-weighted MRI images were acquired. Cortical metrics, including thickness, surface area, volume, and LGI, were compared using vertex-wise general linear models. SCNs were analyzed for differences in global and nodal metrics, and MRI proxies, including diffusion tensor imaging along the perivascular space and choroid plexus (CP) volume, were also assessed. Our results showed increased cortical area, volume, and LGI in the left superior parietal cortex, as well as increased cortical thickness in the left lateral occipital cortex among children with COVID-19. SCN analysis revealed altered network topology and larger CP volumes in the COVID group, suggesting virus-induced neuroinflammation. These findings provide evidence of potential brain alterations in children following mild COVID-19, emphasizing the need for further investigation into long-term neurodevelopmental outcomes.

4 – Persistance virale chez les enfants infectés par le COVID : données actuelles et stratégies de recherche futures

The Lancet, septembre 2023 – Consulter l’étude en intégralité

Dans ce Point de vue personnel, nous abordons les connaissances actuelles sur la persistance de l’ARN ou des antigènes du SRAS-CoV-2 chez les enfants infectés par le SRAS-CoV-2. Sur la base des preuves que le virus peut persister chez les adultes, nous avons effectué une revue de la littérature et analysé les études qui ont recherché l’ARN ou les antigènes du SRAS-CoV-2 chez les enfants ayant subi une autopsie, une biopsie ou une intervention chirurgicale en raison d’un décès dû au COVID-19 ou à un syndrome inflammatoire multisystémique, ou des évaluations pour un COVID-19 de longue durée ou d’autres affections. Notre analyse suggère que chez les enfants, indépendamment de la gravité de la maladie, le SARS-CoV-2 peut se propager de manière systémique et persister pendant des semaines, voire des mois. Nous examinons ce que l’on sait des effets biologiques de la persistance virale pour d’autres infections virales et mettons en évidence de nouveaux scénarios pour l’exploration clinique, pharmacologique et la recherche fondamentale. Une telle approche améliorera la compréhension et la gestion des syndromes post-viraux.

Viral persistence in children infected with SARS-CoV-2: current evidence and future research strategies

In this Personal View, we discuss current knowledge on SARS-CoV-2 RNA or antigen persistence in children infected with SARS-CoV-2. Based on the evidence that the virus can persist in adults, we have done a literature review and analysed studies that looked for SARS-CoV-2 RNA or antigens in children undergoing autopsy, biopsy, or surgery for either death from COVID-19 or multisystem inflammatory syndrome, or assessments for long COVID-19 or other conditions. Our analysis suggests that in children, independent from disease severity, SARS-CoV-2 can spread systemically and persist for weeks to months. We discuss what is known about the biological effects of viral persistence for other viral infections and highlight new scenarios for clinical, pharmacological, and basic research exploration. Such an approach will improve the understanding and management of post-viral syndromes.

5 – Les interactions caractéristiques entre cellules immunitaires dans le foie d’enfants atteints d’hépatite aiguë, révélées par l’analyse spatiale d’une seule cellule, identifient une éventuelle séquelle post-aiguë de COVID

BMJ Journals, avril 2025 – Consulter l’étude en intégralité

Résumé

Contexte

Une augmentation des cas pédiatriques d’hépatite aiguë d’origine inconnue (AHUO) a été observée en 2022, certains nécessitant une transplantation hépatique. Un lien avec l’infection par le virus adéno-associé 2 et la maladie médiée par les cellules CD4+T a été rapporté dans des cohortes au Royaume-Uni et aux États-Unis, mais n’explique pas tous les cas.

Objectif

Déterminer les interactions entre les cellules immunitaires intrahépatiques dans le foie enflammé et la contribution possible de l’infection par le SARS-CoV-2.

Conception

Des patients atteints d’une hépatite aiguë non A non E (10/12 AHUO, 2/12 subaiguë) entre février 2022 et décembre 2022 subissant une biopsie du foie ont été recrutés dans une cohorte européenne de patients. Des analyses hépatologiques, virologiques, histopathologiques et des analyses spatiales et unicellulaires hautement multiplexées des biopsies hépatiques ont été réalisées.

Résultats

La PCR adénovirale et la PCR SARS-CoV-2 se sont révélées négatives chez les patients. Trois patients avaient une sérologie adénovirale positive et 10/12 patients avaient des antécédents ou des preuves sérologiques d’infection par le SARS-CoV-2. La cytométrie de masse par imagerie a mis en évidence une infiltration immunitaire intrahépatique significative avec un enrichissement en cellules T CD8+. L’infiltration CD8 la plus importante et l’activation immunitaire périphérique concomitante ont été observées chez les patients atteints de l’hépatite la plus grave. L’infiltration des cellules CD8+T était liée à l’interface histomorphologique de l’hépatite et à la nécrose de pont. L’analyse du voisinage cellulaire a indiqué des interactions microanatomiques associées à la maladie entre les populations de cellules endothéliales et myéloïdes CX3CR1+, interagissant avec les cellules T CD8+ effectrices, ce qui suggère une triade cellulaire pathogène. Il convient de noter que nous avons détecté des antigènes intrahépatiques du SRAS-CoV-2 dans les cellules exprimant l’ACE2 dans les zones présentant une pathologie significative dans 11/12 échantillons, en utilisant plusieurs méthodes de détection différentes. 10/12 patients ont été traités par corticothérapie et aucune transplantation hépatique n’a été nécessaire.

Conclusions

Nous avons identifié une manifestation possible d’une séquelle post-aiguë à médiation immunitaire de COVID-19 associée à un infiltrat immunitaire caractéristique chez les enfants atteints d’AHUO. Le test COVID-19 devrait être envisagé dans l’AHUO pédiatrique.

Characteristic immune cell interactions in livers of children with acute hepatitis revealed by spatial single-cell analysis identify a possible postacute sequel of COVID-19

Abstract

Background

A rise in paediatric cases of acute hepatitis of unknown origin (AHUO) was observed in 2022, some requiring liver transplantation. A link to adeno-associated virus 2 infection and CD4+T-cell mediated disease was reported in cohorts in the UK and USA but does not explain all cases.

Objective

To determine the intrahepatic immune cell interactions in the inflamed liver and a possible contribution of SARS-CoV-2 infection.

Design

Patients with acute non-A non-E hepatitis (10/12 AHUO, 2/12 subacute) during February 2022–December 2022 undergoing liver biopsy were recruited in a European patient cohort. Hepatological, virological, histopathological and highly multiplexed spatial and single-cell analyses of liver biopsies were performed.

Results

Patients were negative for adenoviral and SARS-CoV-2 PCR. Three patients had a positive adenoviral serology and 10/12 patients had a history or serological evidence of SARS-CoV-2 infection. Imaging mass cytometry identified significant intrahepatic immune infiltration with an enrichment of CD8+T-cells. The highest CD8 infiltration and concomitant peripheral immune activation were observed in patients with the most severe hepatitis. CD8+T-cell infiltration was connected to histomorphological interface hepatitis and bridging necrosis. Cellular neighbourhood analysis indicated disease-associated microanatomic interactions between CX3CR1+ endothelial and myeloid cell populations, interacting with effector CD8+T-cells suggesting a pathogenic cellular triad. Of note, we detected intrahepatic SARS-CoV-2 antigens in ACE2-expressing cells in the areas with significant pathology in 11/12 samples using several different detection methods. 10/12 patients were treated with corticosteroid therapy and no liver transplantation was required.

Conclusions

We identified a possible manifestation of an immune-mediated postacute sequel to COVID-19 associated with a characteristic immune infiltrate in children with AHUO. COVID-19 testing should be considered in paediatric AHUO.

6 – Le COVID est l’une des principales causes de décès chez les enfants et les jeunes aux États-Unis.

Oxford University, janvier 2023 – Consulter l’étude en intégralité

Une nouvelle étude menée par des chercheurs du département d’informatique de l’Université d’Oxford a révélé qu’entre 2021 et 2022, le COVID-19 était l’une des principales causes de décès chez les enfants et les jeunes aux États-Unis, se classant au huitième rang. Les résultats démontrent que les interventions pharmaceutiques et de santé publique doivent continuer à être appliquées pour limiter la propagation du coronavirus et protéger contre les maladies graves dans ce groupe d’âge.

COVID-19 is a leading cause of death in children and young people in the US

A new study led by researchers at the University of Oxford’s Department of Computer Science has found that, between 2021 and 2022, COVID-19 was a leading cause of death in children and young people in the United States, ranking eighth overall. The results demonstrate that pharmaceutical and public health interventions should continue to be applied to limit the spread of the coronavirus and protect again severe disease in this age group.

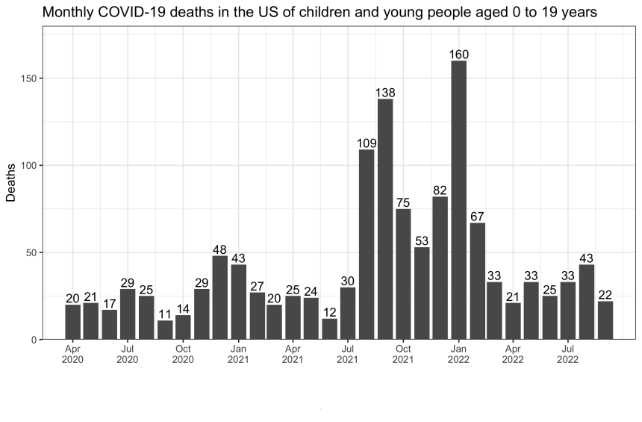

Monthly number of deaths in the US of children and young people (aged 0-19), where COVID-19 was listed as the cause of death on the death certificate. Image credit: Flaxman et al. JAMA Network Open.

7 – L’impact du COVID sur la santé cardiovasculaire des nouveaux adultes âgés de 18 à 25 ans : Résultats d’une étude exploratoire

CJC, mai 2023 – Consulter l’étude en intégralité

Il existe peu de données portant sur les répercussions de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur le plan cardiovasculaire chez les jeunes adultes âgés de 18 à 25 ans, un groupe contractant la COVID-19 de façon disproportionnée. Afin d’orienter la recherche, les poli-tiques et les pratiques en matière de maladies cardiovasculaires (MCV), un examen exploratoire a été réalisé dans le but i) d’examiner les conséquences de la pandémie du COVID-19 sur la santé cardiovasculaire des jeunes adultes, et ii) de proposer des stratégies de dépistage et de prise en charge des complications cardiovasculaires associées à la COVID-19 chez les personnes de cette tranche d’âge. Une recherche initiale exhaustive a été réalisée dans plusieurs bases de données universitaires et sources de littérature grise. Les résultats actualisés de cette recherche ont permis de recenser 6 738 articles, dont 147 ont été extraits et synthétisés. Les rapports faisaient état d’anomalies cardiaques, d’altérations vasculaires et de cas du syndrome inflammatoire multisystémique, tous associés au COVID-19 chez les jeunes adultes. À la lumière des données sur les échantillons d’étudiants-athlètes, la prévalence des myocardites et des anomalies cardiaques se situait respectivement entre 0,5 et 3 %, et entre 0 et 7 % environ. Chez ce même groupe d’âge, l’obésité, l’hypertension, les MCV, les cardiopathies congénitales et la marginalisation constituent des facteurs de risque de COVID-19 sévère, de complications cardiovasculaires associées à la COVID-19 et de mortalité. Dans le cadre du dépistage des atteintes cardiaques associées à la COVID-19, il est recommandé, pour améliorer l’utilité diagnostique, d’indiquer l’imagerie par résonance magnétique cardiaque lors de l’existence d’antécédents cardiaques ou à la suite d’une « triade » de dépistages anormaux (la troponine cardiaque, l’électrocardiogramme et l’échocardiographie transthoracique). Afin de favoriser une bonne santé cardiovasculaire à long terme chez les jeunes adultes, il est recommandé que la capacité cardiorespiratoire, la littératie dans le domaine de la santé, l’éducation et l’accès à la télésanté soient intégrés à titre de priorités dans les politiques de santé et la pratique clinique. En définitive, les données de surveillance portant sur cette large tranche d’âge seront essentielles pour évaluer les répercussions cardiovasculaires à long terme (autant celles d’infections à la COVID-19 que celles de la vaccination), pour orienter les protocoles de dépistage et de prise en charge, ainsi que pour éclairer les efforts de prévention des MCV.

The Impact of COVID-19 on the Cardiovascular Health of Emerging Adults Aged 18-25: Findings From a Scoping Review

There is limited knowledge regarding the cardiovascular impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on emerging adults aged 18-25, a group that disproportionately contracts COVID-19. To guide future cardiovascular disease (CVD) research, policy, and practice, a scoping review was conducted to: (i) examine the impact of the COVID-19 pandemic on the cardiovascular health of emerging adults; and (ii) identify strategies to screen for and manage COVID-19–related cardiovascular complications in this age group. A comprehensive search strategy was applied to several academic databases and grey literature sources. An updated search yielded 6738 articles, 147 of which were extracted and synthesized. Reports identified COVID-19–associated cardiac abnormalities, vascular alterations, and multisystem inflammatory syndrome in emerging adults; based on data from student-athlete samples, prevalence estimates of myocarditis and cardiac abnormalities were 0.5%-3% and 0%-7%, respectively. Obesity, hypertension, CVD, congenital heart disease, and marginalization are potential risk factors for severe COVID-19, related cardiovascular complications, and mortality in this age group. As a screening modality for COVID-19–associated cardiac involvement, it is recommended that cardiac magnetic resonance imaging be indicated by a positive cardiac history and/or abnormal “triad” testing (cardiac troponin, electrocardiogram, and transthoracic echocardiogram) to improve diagnostic utility. To foster long-term cardiovascular health among emerging adults, cardiorespiratory fitness, health literacy and education, and telehealth accessibility should be priorities of health policy and clinical practice. Ultimately, surveillance data from the broader emerging adult population will be crucial to assess the long-term cardiovascular impact of both COVID-19 infection and vaccination, guide screening and management protocols, and inform CVD prevention efforts.

8 – Des données révèlent que la réinfection par le COVID-19 double le risque de COVID long chez les enfants et les jeunes adultes

CIDRAP, avril 2025 – Consulter l’étude en intégralité ou un résumé

Selon une nouvelle étude publiée sur medRxiv, le fait d’être réinfecté par le SARS-CoV-2, le virus responsable du COVID, double le risque de développer ultérieurement un COVID long ou des séquelles post-aiguës du COVID-19 (PASC) chez les enfants, les adolescents et les jeunes adultes, par rapport à ce qui se passe après une première maladie due au COVID-19.

L’étude de cohorte rétrospective a utilisé les données du consortium RECOVER recueillies auprès de 40 hôpitaux pour enfants américains entre janvier 2022 et octobre 2023, lorsque la variante Omicron était prédominante. L’étude a porté sur 465 717 patients âgés de 20 ans ou moins dont le COVID-19 a été confirmé pendant la période d’étude ; l’âge médian était de 8 ans. L’étude n’a pas encore été évaluée par des pairs.

La population présentait un très faible taux de COVID long, défini par les auteurs de l’étude comme un diagnostic basé sur le code de diagnostic PASC U09.9 de la Classification internationale des maladies, dixième révision, modification clinique (CIM10-CM). Seuls 208 patients ont été diagnostiqués comme souffrant de cette maladie après leur première infection par le SRAS-CoV-2, et 134 patients souffrant d’un COVID long ont été identifiés après leur deuxième infection. Le taux par million de patients sur 6 mois était de 903 après la première infection et de 1 884 après la seconde.

Par rapport à la première infection par COVID-19, une deuxième infection était associée à un risque deux fois plus élevé de diagnostic de COVID longue durée (risque relatif [RR], 2,08 ; intervalle de confiance à 95 % [IC], 1,68 à 2,59). La seconde infection était également liée à une augmentation de 50 % ou plus de plusieurs affections spécifiques à long terme, dont la myocardite (RR, 3,60), les modifications du goût et de l’odorat (2,83), les maladies cardiaques (1,96), les lésions rénales aiguës (1,90), les douleurs généralisées (1,70), les arythmies (1,59), les enzymes hépatiques anormales (1,56) et la fatigue ou les malaises (1,50).

« Ces résultats soulignent le risque permanent de PASC en cas de réinfection, quelle qu’en soit la gravité, et suggèrent que le risque de PASC peut être cumulatif avec chaque infection successive », écrivent les auteurs de l’étude.

« Étant donné qu’il a été démontré que la vaccination réduit le risque de PASC, ces résultats soulignent l’importance de renforcer les efforts de santé publique visant à promouvoir la vaccination chez les adolescents et les jeunes enfants.

COVID-19 re-infection doubles risk of long COVID in kids, young adults, data reveal

Compared with after a first COVID-19 illness, being re-infected with SARS-CoV-2, the virus that causes COVID, doubles the risk of later developing long COVID, or post-acute sequelae of COVID-19 (PASC) in children, teens, and young adults, according to a new preprint study posted on medRxiv.

The retrospective cohort study used data from the RECOVER consortium collected from 40 US children’s hospitals from January 2022 through October 2023, when the Omicron variant was predominant. The study involved 465,717 patients 20 years old and younger with confirmed COVID-19 during the study period; the median age was 8 years. The study has not yet been peer-reviewed.

The population had a very low rate of long COVID, defined by the study authors as a diagnosis based on the International Classification of Diseases, Tenth Revision, Clinical Modification (ICD10-CM) U09.9 diagnosis code of PASC. Only 208 patients were diagnosed as having the condition after their first SARS-CoV-2 infection, with 134 long-COVID patients identified after their second infection. The rate per million patients per 6 months was 903 after the first infection and 1,884 after the second infection.

Compared with the first COVID-19 infection, a second infection was associated with twice the increased risk of a long-COVID diagnosis (relative risk [RR], 2.08; 95% confidence interval [CI], 1.68 to 2.59). The second infection was also tied to a 50% or greater increase in several specific long-COVID conditions, including myocarditis (RR, 3.60), changes in taste and smell (2.83), heart disease (1.96), acute kidney injury (1.90), generalized pain (1.70), arrhythmias (1.59), abnormal liver enzymes (1.56), and fatigue or malaise (1.50).

« These findings emphasize the ongoing risk of PASC with reinfection, regardless of severity, and suggest that the risk of PASC may be cumulative with each successive infection, » the study authors write.

« Given that vaccination has been shown to reduce the risk of PASC, these findings underscore the importance of reinforcing public health efforts to promote vaccination among adolescents and younger children. »

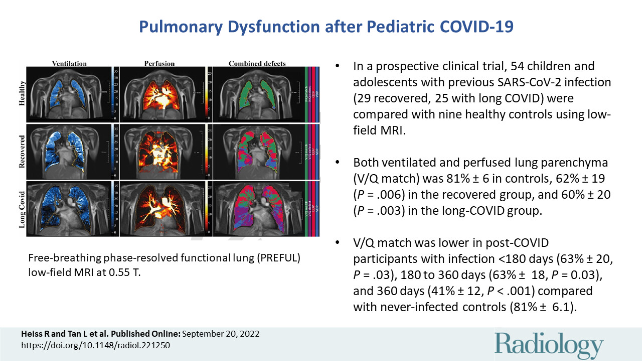

9 – Dysfonctionnement pulmonaire après le COVID pédiatrique

RSNA, septembre 2022 – Consulter l’étude en intégralité

Résumé

Contexte

Le COVID long est moins fréquent chez les enfants et les adolescents que chez les adultes. L’IRM morphologique et fonctionnelle à faible champ résolu en phase en respiration libre peut aider à identifier les manifestations pulmonaires persistantes après l’infection par le SRAS-CoV-2.

Objectif

Caractériser les changements morphologiques et fonctionnels du parenchyme pulmonaire à l’IRM à faible champ chez les enfants et les adolescents atteints d’une affection post-COVID-19 par rapport à des témoins sains.

Matériels et méthodes

Entre août et décembre 2021, un essai clinique transversal utilisant l’IRM à faible champ a été réalisé chez des enfants et des adolescents d’un seul centre médical universitaire. Le résultat principal était la fréquence des changements morphologiques à l’IRM. Les résultats secondaires comprenaient les paramètres fonctionnels de ventilation et de perfusion des protons dérivés de l’IRM. Les symptômes cliniques, la durée écoulée depuis le résultat positif du test de transcriptase inverse et de réaction en chaîne de la polymérase, et les paramètres sérologiques ont été comparés aux résultats de l’imagerie. Des tests non paramétriques pour les comparaisons par paire et des tests corrigés pour les comparaisons par groupe ont été appliqués pour évaluer les différences entre les témoins sains, les participants guéris et ceux ayant un COVID long.

Résultats

Au total, 54 participants après une infection par COVID-19 (âge moyen, 11 ans ± 3 [SD] ; 30 garçons [56%]) et neuf témoins sains (âge moyen, 10 ans ± 3 ; sept garçons [78%]) ont été inclus : 29 (54 %) dans le groupe COVID-19 avaient guéri de l’infection et 25 (46 %) ont été classés comme ayant un COVID long le jour de l’enrôlement. Une anomalie morphologique a été identifiée chez un participant guéri. Le parenchyme pulmonaire ventilé et perfusé (concordance ventilation-perfusion [V/Q]) était plus élevé chez les témoins sains (81 % ± 6,1) que dans le groupe guéri (62 % ± 19 ; P = 0,006) et le groupe avec un COVID long (60 % ± 20 ; P = 0,003). La concordance V/Q était plus faible chez les patients dont le délai entre l’infection par COVID-19 et la participation à l’étude était inférieur à 180 jours (63 % ± 20 ; P = 0,03), 180-360 jours (63 % ± 18 ; P = 0,03) et 360 jours (41 % ± 12 ; P < 0,001), par rapport aux témoins sains jamais infectés (81 % ± 6,1).

Conclusion

L’IRM à faible champ a montré un dysfonctionnement pulmonaire persistant chez les enfants et les adolescents qui se sont rétablis de la COVID-19 et chez ceux qui ont eu un COVID long.

Pulmonary Dysfunction after Pediatric COVID-19

Abstract

Background

Long COVID occurs at a lower frequency in children and adolescents than in adults. Morphologic and free-breathing phase-resolved functional low-field-strength MRI may help identify persistent pulmonary manifestations after SARS-CoV-2 infection.

Purpose

To characterize both morphologic and functional changes of lung parenchyma at low-field-strength MRI in children and adolescents with post–COVID-19 condition compared with healthy controls.

Materials and Methods

Between August and December 2021, a cross-sectional clinical trial using low-field-strength MRI was performed in children and adolescents from a single academic medical center. The primary outcome was the frequency of morphologic changes at MRI. Secondary outcomes included MRI-derived functional proton ventilation and perfusion parameters. Clinical symptoms, the duration from positive reverse transcriptase–polymerase chain reaction test result, and serologic parameters were compared with imaging results. Nonparametric tests for pairwise and corrected tests for groupwise comparisons were applied to assess differences in healthy controls, recovered participants, and those with long COVID.

Results

A total of 54 participants after COVID-19 infection (mean age, 11 years ± 3 [SD]; 30 boys [56%]) and nine healthy controls (mean age, 10 years ± 3; seven boys [78%]) were included: 29 (54%) in the COVID-19 group had recovered from infection and 25 (46%) were classified as having long COVID on the day of enrollment. Morphologic abnormality was identified in one recovered participant. Both ventilated and perfused lung parenchyma (ventilation-perfusion [V/Q] match) was higher in healthy controls (81% ± 6.1) compared with the recovered group (62% ± 19; P = .006) and the group with long COVID (60% ± 20; P = .003). V/Q match was lower in patients with time from COVID-19 infection to study participation of less than 180 days (63% ± 20; P = .03), 180–360 days (63% ± 18; P = .03), and 360 days (41% ± 12; P < .001) as compared with the never-infected healthy controls (81% ± 6.1).

Conclusion

Low-field-strength MRI showed persistent pulmonary dysfunction in children and adolescents who recovered from COVID-19 and those with long COVID.

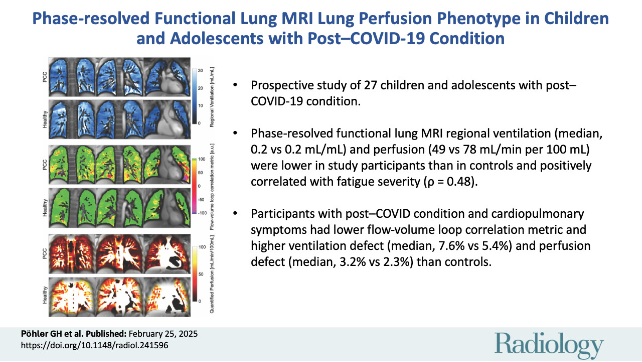

10 – L’IRM pulmonaire révèle un phénotype de perfusion pulmonaire distinct chez les enfants et les adolescents souffrant d’une affection post-COVID

Radiology, février 2025 – Lire l’article en intégralité

Arrière-plan

Bien que les dysfonctionnements organiques mesurables soient souvent absents chez les patients pédiatriques atteints de pathologie post-COVID-19 (PCC), cette pathologie affecte négativement la qualité de vie. L’IRM pulmonaire fonctionnelle résolue en phase de respiration libre (PREFUL) peut être utile pour évaluer la fonction pulmonaire chez les patients pédiatriques atteints de PCC.

But

Détecter les changements pulmonaires chez les enfants et les adolescents atteints de PCC par rapport aux participants témoins sains à l’aide de l’IRM PREFUL.

Matériels et méthodes

Français Dans cette étude prospective transversale monocentrique menée entre avril 2022 et avril 2023, des enfants et des adolescents (âgés de ≤ 17 ans) atteints de PCC et des participants sains appariés selon l’âge et le sexe ont subi une IRM. Une analyse de sous-groupe a été réalisée chez les participants atteints de PCC qui présentaient des symptômes cardiopulmonaires. La ventilation régionale, la métrique de corrélation débit-volume de la boucle (FVL-CM), la perfusion quantifiée, les pourcentages de défauts de ventilation et de perfusion et les rapports ventilation-perfusion ont été comparés entre les participants atteints de PCC et les témoins à l’aide du test du rang signé de Wilcoxon. La corrélation des paramètres d’imagerie avec la spirométrie, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire et le score de Bell (gravité de la fatigue) chez les participants atteints de PCC a été évaluée à l’aide du coefficient de corrélation des rangs de Spearman.

Résultats

Français L’échantillon final de l’étude comprenait 54 participants (27 participants atteints de PCC et 27 participants témoins appariés ; âge médian, 15 ans [IQR, 11–17 ans] ; 14 participants de sexe masculin). Vingt et un participants présentaient des symptômes cardiopulmonaires. Les participants atteints de PCC avaient une ventilation régionale inférieure (médiane, 0,2 mL/mL [IQR, 0,1–0,2 mL/mL] contre 0,2 mL/mL [IQR, 0,2–0,2 mL/mL] ; P = 0,047) et une perfusion quantifiée (49 mL/min pour 100 mL [IQR, 33–60 mL/min pour 100 mL] contre 78 mL/min pour 100 mL [IQR, 59–89 mL/min pour 100 mL] ; P < 0,001). Français Les participants atteints de PCC et de symptômes cardiopulmonaires avaient des FVL-CM plus faibles (médiane, 0,99 unité arbitraire [ua] [IQR, 0,98–0,99 au] contre 0,99 au [IQR, 0,99–0,99 au] ; P = 0,01) et un défaut de ventilation plus élevé (médiane, 7,6 % [IQR, 4,5 %–15,1 %] contre 5,4 % [IQR, 2,7 %–7,1 %] ; P = 0,047) et un pourcentage de défaut de perfusion plus élevé (médiane, 3,2 % [IQR, 2,4 %–4,2 %] contre 2,3 % [IQR, 1,8 %–3,5 %] ; P = 0,02) par rapport aux participants témoins appariés. Chez les participants atteints de PCC, une perfusion pulmonaire plus importante était corrélée à une augmentation de la gravité de la fatigue chronique (ρ = 0,48 ; P = 0,009) et une inadéquation ventilation-perfusion plus importante était corrélée à une augmentation de la fréquence cardiaque (ρ = 0,44 ; P = 0,02).

Conclusion

Les paramètres dérivés de l’IRM pulmonaire fonctionnelle résolue en phase de respiration libre ont aidé à identifier un phénotype distinct de perfusion pulmonaire chez les enfants et les adolescents atteints de PCC et ont été corrélés avec la fréquence cardiaque et la gravité de la fatigue chronique.

Phase-resolved Functional Lung MRI Reveals Distinct Lung Perfusion Phenotype in Children and Adolescents with Post–COVID-19 Condition

Abstract

Background

Although measurable organic dysfunctions are frequently absent in pediatric patients with post–COVID-19 condition (PCC), this condition adversely affects quality of life. Free-breathing phase-resolved functional lung (PREFUL) MRI may be useful for assessing lung function in pediatric patients with PCC.

Purpose

To detect lung changes in children and adolescents with PCC compared with healthy control participants using PREFUL MRI.

Materials and Methods

In this single-center, prospective, cross-sectional study conducted between April 2022 and April 2023, children and adolescents (age ≤17 years) with PCC and age- and sex-matched healthy participants underwent MRI. Subgroup analysis was performed in participants with PCC who had cardiopulmonary symptoms. Regional ventilation, flow-volume loop correlation metric (FVL-CM), quantified perfusion, ventilation and perfusion defect percentages, and ventilation-perfusion ratios were compared between participants with PCC and controls using the Wilcoxon signed rank test. Correlation of imaging parameters with spirometry, heart rate, respiratory rate, and Bell score (fatigue severity) in participants with PCC was assessed using the Spearman rank correlation coefficient.

Results. The final study sample included 54 participants (27 participants with PCC and 27 matched control participants; median age, 15 years [IQR, 11–17 years]; 14 male participants). Twenty-one participants had cardiopulmonary symptoms. Participants with PCC had lower regional ventilation (median, 0.2 mL/mL [IQR, 0.1–0.2 mL/mL] vs 0.2 mL/mL [IQR, 0.2–0.2 mL/mL]; P = .047) and quantified perfusion (49 mL/min per 100 mL [IQR, 33–60 mL/min per 100 mL] vs 78 mL/min per 100 mL [IQR, 59–89 mL/min per 100 mL]; P < .001). Participants with PCC and cardiopulmonary symptoms had lower FVL-CMs (median, 0.99 arbitrary units [au] [IQR, 0.98–0.99 au] vs 0.99 au [IQR, 0.99–0.99 au]; P = .01) and higher ventilation defect (median, 7.6% [IQR, 4.5%–15.1%] vs 5.4% [IQR, 2.7%–7.1%]; P = .047) and perfusion defect percentage (median, 3.2% [IQR, 2.4%–4.2%] vs 2.3% [IQR, 1.8%–3.5%]; P = .02) compared with matched control participants. In participants with PCC, greater lung perfusion correlated with increased chronic fatigue severity (ρ = 0.48; P = .009) and higher ventilation-perfusion mismatch correlated with increased heart rate (ρ = 0.44; P = .02).

Conclusion

Free-breathing phase-resolved functional lung MRI–derived parameters helped identify a distinct phenotype of lung perfusion in children and adolescents with PCC and were correlated with heart rate and chronic fatigue severity.

11 – Leçons de persévérance

Revue Science, avril 2025 – Lire l’article en intégralité

Les nouveaux essais du Covid Long visent à éliminer le virus persistant et à aider les patients qui en ont cruellement besoin.

Un lundi matin de septembre dernier, Shelley Hayden s’est garée dans un garage souterrain de l’Université de Californie à San Francisco (UCSF). Elle a coupé le contact, appuyé sur le bouton rouge d’enregistrement de son téléphone portable et regardé l’appareil photo. « Le moment est venu », dit Hayden, ses longs cheveux blonds foncés encadrant ses yeux bleus. « Nous y voilà, je vais pouvoir faire quelque chose ».

Plus de trois ans auparavant, à l’été 2020, Hayden avait contracté le COVID-19 alors qu’elle rendait visite à sa famille dans le Colorado. Depuis, elle est en proie à la suite cruelle de la maladie, le Covid long, dont les symptômes comprennent une fatigue accablante, des difficultés à penser, un essoufflement, des complications gastro-intestinales et des maux de tête. Il n’existe aucun traitement éprouvé. S’exprimant au début de l’année depuis la maison de ses parents où elle vit désormais, son labrador couché à proximité, Hayden a décrit les nuits où elle pensait ne pas arriver jusqu’au matin. « J’envoyais des mots de passe à ma meilleure amie avant d’aller me coucher », raconte-t-elle. « J’étais tellement convaincue que j’allais mourir.

Mais ce jour de septembre à l’UCSF, Hayden a enregistré son optimisme pour la postérité. Quelques minutes plus tard, elle a franchi les portes automatiques du bâtiment pour se rendre dans une salle de perfusion offrant une vue panoramique sur le Golden Gate Bridge et l’océan Pacifique. Là, elle est devenue la patiente n° 3 d’une étude sur les anticorps monoclonaux et a rejoint une communauté restreinte mais grandissante : celle des personnes atteintes d’un Covid long qui s’inscrivent à des essais cliniques rigoureusement conçus sur des traitements potentiels.

New Long Covid trials aim to clear lingering virus—and help patients in dire need

One Monday morning last September, Shelley Hayden pulled into a parking spot in an underground garage at the University of California San Francisco (UCSF). She switched off the ignition, pushed the red record button on her cellphone, and gazed into the camera. “The time has come,” said Hayden, long dark-blond hair framing her blue eyes. “Here we are, I’m actually getting to do something.”

More than 3 years earlier, in the summer of 2020, Hayden had come down with COVID-19 while visiting family in Colorado. Since then she’s been plagued by the disease’s cruel sequel, Long Covid, whose symptoms include overwhelming fatigue, difficulty thinking, shortness of breath, gastrointestinal complications, and headaches. There are no proven treatments. Speaking earlier this year from her parents’ house where she now lives, her Labrador retriever lying nearby, Hayden described nights when she thought she wouldn’t make it to morning. “I would text my best friend passwords before I went to bed,” she says. “I was so sure I was dying.”

But that September day at UCSF, Hayden logged her optimism for posterity. Minutes later she walked through the building’s automatic doors to an infusion room with a panoramic view, overlooking the Golden Gate Bridge and Pacific Ocean. There, she became Patient No. 3 in a monoclonal antibody study, and part of a small but growing community: people with Long Covid enrolling in rigorously designed clinical trials of potential treatments.

12 – Covid long : la maladie du silence

Paris Match, mars 2025 – Lire l’article en intégralité

Depuis la pandémie, pour tant de jeunes, la vie s’est transformée en calvaire. Un fléau qui touche près de 700 000 enfants

Dans la cuisine donnant sur le mont Mézenc, l’horloge affiche bientôt midi. Johanna pousse la porte en bois. Casque antibruit sur ses cheveux courts aux reflets roux, la jeune femme de 18 ans embrasse sa mère. « J’avais mis deux alarmes à 10 heures et 10 h 30, mais impossible de me lever… » Elle redormira cet après-midi avant de commencer sa nuit à 21 heures. Depuis cinq ans, l’existence de Johanna et celle de sa grande sœur, Laetitia, 22 ans, sont en sommeil. « Bip ! » Le smartphone de la benjamine alerte sur un taux de glycémie trop bas. Au petit déjeuner, la famille a remisé les corn flakes sucrés. « Laetitia, elle, n’a même pas droit à une trace de gluten, sinon elle se vide toute la nuit, raconte Isabelle Leibl, la maman. Ç’a été son premier symptôme quand elle a eu le Covid… » Deux infections en six mois, trois pour sa sœur, en 2020. Passeport pour un enfer silencieux : le Covid long les force à utiliser un fauteuil roulant et à respirer sous oxygène plusieurs heures par jour, pour soulager leurs maux. Fatigue extrême, douleurs, tachycardie et ce foutu « brouillard cérébral » qui embrume l’esprit.

Cinq ans après le premier confinement en France, la maladie a peu à peu disparu de nos conversations. Mais, dans l’ombre, le Covid long continue de ronger plus de deux millions de Français de plus de 18 ans, selon Santé publique France, auxquels s’ajoutent 700 000 enfants et adolescents souffrant de troubles plus ou moins sévères : des problèmes de microcoagulation sanguine, au microbiote dérégulé, en passant par des malaises post-effort entraînant parfois des palpitations et un épuisement extrême, plusieurs jours après. « Le Covid long concerne des patients qui gardent des symptômes prolongés, éclaire la Pr Dominique Salmon-Ceron, infectiologue. Ils persistent au cours des trois mois suivant le Sars-CoV-2 et pendant au moins deux mois. » Pour Johanna et Laetitia, cela fera donc bientôt cinq ans, donnant à leurs plus belles années un goût de cendre.

Sources et articles rassemblés par Winslow Santé Publique (février 2025).

Traduction : DeepL (version gratuite).