UNE VISION POLITIQUE DU COVID LONG

À Winslow, ça nous démange depuis longtemps d’expliciter notre vision du COVID Long. En effet, depuis le début de l’épidémie de COVID en 2020, de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) à la Haute Autorité de Santé (HAS) française, presque chaque institution (inter)nationale y est allée de sa propre contribution pour reconnaître et définir la maladie dont la majorité de nos membres sont atteintEs. D’autres institutions de santé publique ne semblaient quant à elles pas vraiment pressées de nous reconnaître en tant que malades : il a ainsi fallu attendre le 7 novembre 2023 pour que le Comité de veille et d’anticipation des risques sanitaires (COVARS), organisation censée donc être à la pointe sur la veille et l’anticipation des risques sanitaires en France, nous gratifie de son avis sur le COVID Long. Mieux vaut tard que jamais comme on dit ?

En tout cas, d’une institution à l’autre, ce qui reste constant c’est que les malades ont souvent servi de caution dans ce processus de reconnaissance officielle de leur propre maladie, sans que cela ne se traduise par une prise en charge réellement adaptée à leur calvaire. Vive la démocratie sanitaire ! Pourtant en tant que personnes vivant avec un COVID Long est-ce que nous ne sommes pas les mieux placéEs pour donner à voir une représentation juste et complète de ce qu’est le COVID Long ?

Surtout que quoi qu’en disent a posteriori les institutions de santé publique, en première instance, la conceptualisation du COVID Long et de ses implications n’est pas de leur fait. Ce sont des patientEs expertEs ayant survécu à la phase infectieuse aiguë du COVID et faisant l’expérience dans leur chair d’une cohabitation à durée indéterminée avec le virus SARS-CoV-2 qui vont faire émerger, dès début 2020, le terme “COVID Long” (notamment grâce à Elisa Perego, patiente experte et chercheuse). Ce sont les malades qui ont posé les bases pour comprendre cette nouvelle maladie chronique, palliant la lenteur et l’inaction habituelle des gouvernements quand il s’agit de protéger la population d’un risque majeur. Du changement climatique au COVID en passant par l’épidémie de VIH-SIDA, c’est presque toujours la même histoire qui se répète.

En tant qu’association de personnes vivant avec le COVID Long et de personnes handicapées et/ou malades chroniques lourdement touchées par l’épidémie de COVID, nous nous inscrivons dans la continuité de cet effort de réappropriation par les personnes concernées elles-mêmes de leur maladie. Rien pour nous sans nous.

1- LE COVID LOOOOOONG

En octobre 2021, l’OMS propose le terme “Post-COVID Condition”, traduit en français par “Syndrome Post-COVID” pour regrouper les personnes présentant des antécédents d’infection probable ou confirmée par le SARS-CoV-2, généralement 3 mois après l’apparition de la COVID-19 avec des symptômes qui persistent au moins 2 mois et qui ne peuvent pas être expliqués par un autre diagnostic. Ces symptômes peuvent fluctuer ou récidiver au fil du temps et ont généralement un impact sur le fonctionnement quotidien. En France, la HAS se félicite d’avoir complété cette définition en abaissant la durée nécessaire pour pouvoir parler de “Syndrome Post-Covid” : au-delà de 4 semaines après l’épisode aigu, la persistance de symptômes fait entrer les patients dans la maladie.

Le terme COVID Long ne semblait donc pas vraiment convenir aux institutions. À un terme limpide qui traduit la dimension chronique du COVID expérimentée par nombre de personnes infectées (COVID Loooong), les institutions lui préfèrent un terme qui sonne comme une volonté de créer dans l’esprit des gens une discontinuité factice entre la maladie dans sa phase aiguë (le COVID), et la maladie dans sa phase chronique (le post COVID c’est à dire littéralement l’après COVID). En se focalisant uniquement sur les symptômes du COVID Long, qui n’ont de sens qu’en relation les uns avec les autres et que parce qu’ils sont le résultat d’une infection par le virus du COVID et de mécanismes physiopathologiques précis, les institutions actent l’intégration de la maladie dans les “Syndromes Post-Infectieux (SPI)”. Définis comme des ensembles de symptômes qui persistent après la phase aiguë d’une infection virale ou bactérienne, les SPI semblent en pratique être une longue liste de maladies chroniques invisibilisées et euphémisées depuis des décennies par des professionnels de santé et des gouvernement qui ne semblent pas pressés de vouloir comprendre et traiter leurs causes et mécanismes spécifiques. Cela demanderait en effet de dédier des moyens suffisants à la compréhension et à la prise en charge de chaque SPI. Autrement dit, ça coûterait bien plus cher. Pour continuer de ne rien faire, mieux vaut accoler la même étiquette fourre-tout à des personnes infectéEs par des pathogènes aussi différents que la grippe, ebola ou encore la dengue sur la base de certains symptômes communs très génériques, et qui ne seraient que les restes d’une infection désormais terminée. C’est comme s’il était inenvisageable qu’une maladie d’origine infectieuse puisse se prolonger bien au-delà de la phase aigüe de l’infection et évoluer, handicaper mais aussi tuer sur le long terme. Pourtant, des papillomavirus au VIH en passant par les hépatites virales, le virus EBV ou la syphilis, il est évident que de nombreux virus et bactéries provoquent une infection chronique et des maladies invalidantes/mortelles (cancers, maladies auto-immunes comme la sclérose en plaques, dysimmunité…), y compris plusieurs années après que la personne ait été infectéE. Adopter un paradigme similaire pour les personnes infectées par le virus du COVID est une urgence absolue.

2- LE COVID LONG NE SE RÉSUME PAS À SES SYMPTÔMES

En France, les médecins diagnostiquent le COVID Long principalement en se basant sur un tableau clinique composé de “plus de 200 symptômes” et en procédant par exclusion des autres diagnostics possibles qui pourraient expliquer les symptômes. Cette approche ne permet ni d’identifier correctement l’ensemble des personnes atteintes de COVID Long, ni d’évaluer objectivement la gravité de leur état. Faut-il rappeler aux médecins qu’un état dit pathologique, résultant de la présence d’un ou plusieurs agents pathogènes (une maladie dans le langage courant), possède des manifestations qui peuvent être directement visibles et ressenties par le malade (symptômes cliniques), mais aussi des manifestations plus discrètes qui ne sont pas observables directement ou qui ne sont pas ressenties — ou pas en tant qu’anomalies. Dans ce cas là, il y a tout de même des manifestations, des signes caractéristiques, mais qui ne sont accessibles qu’à travers des observations microscopiques, des tests biochimiques, des analyses de biologie moléculaire. Un cancer, par exemple, peut être parfaitement asymptomatique (au sens où le malade ne ressent rien de particulier et en raison de l’absence de signes cliniques visibles) avant que les ravages qu’il provoque ne déclenchent de signes cliniques reconnaissables. Il en est de même de maladies contagieuses. Autrement dit, l’absence de symptômes visibles clairs (signes cliniques ou ressenti du malade) ne signifie pas qu’une maladie n’existe pas ou n’est pas présente. De même, les symptômes cliniques d’une maladie peuvent différer selon le malade, même si la cause (l’étiologie) est la même. Inversement, un ensemble de symptômes identiques peut provenir de différentes causes chez différents malades.

D’après l’état des connaissances scientifiques à date, le virus du COVID peut toucher tous les organes du corps humain, expliquant la grande variété des symptômes observés chez les personnes atteintes de COVID Long. Mais tous les dégâts du virus du COVID sur le corps humain ne sont pas forcément directement visibles et ressentis par les malades. Les manifestations handicapantes et mortelles du COVID Long peuvent aussi se déclencher des semaines voire des mois après l’infection, y compris sous la forme de maladies existants en-dehors du COVID Long (par exemple un lupus ou un Syndrome des AntiPhosphoLipides qui lorsqu’ils sont déclenchés par le virus du COVID font bien partie du spectre du COVID Long). Les manifestations de la maladie peuvent également évoluer et s’aggraver. Les symptômes seuls n’indiquent pas non plus nécessairement un COVID Long et en donnent une vision parcellaire, insuffisante pour prendre en charge correctement les malades. En effet, beaucoup de ces symptômes sont communs à tout un tas de maladies chroniques, comme la fatigue par exemple. Les symptômes du COVID Long peuvent aussi se manifester ou s’expérimenter différemment selon que l’on est unE enfant, unE jeune adulte, une femme, une personne déjà handicapée et malade chronique, une personne racisée, une personne âgée… On sait aussi que comme pour de nombreux virus, la phase infectieuse aigüe du COVID peut souvent être asymptomatique (donc sans symptômes visibles qui inciteraient la personne infectée à pratiquer un dépistage au moment de l’infection) et malgré tout aboutir à un COVID Long aux conséquences handicapantes et potentiellement mortelles. Sans conscience par la personne malade d’avoir été (ré)infectée récemment, et vu le niveau de déni des médecins sur la situation sanitaire actuelle (“Le COVID c’est fini” est peut-être l’une des phrases que l’on entend le plus en tant que malade chronique quand on se rend dans un lieu de soin en étant masquéE), il est extrêmement peu probable qu’un médecin pense au COVID Long à partir d’une énumération de symptômes génériques.

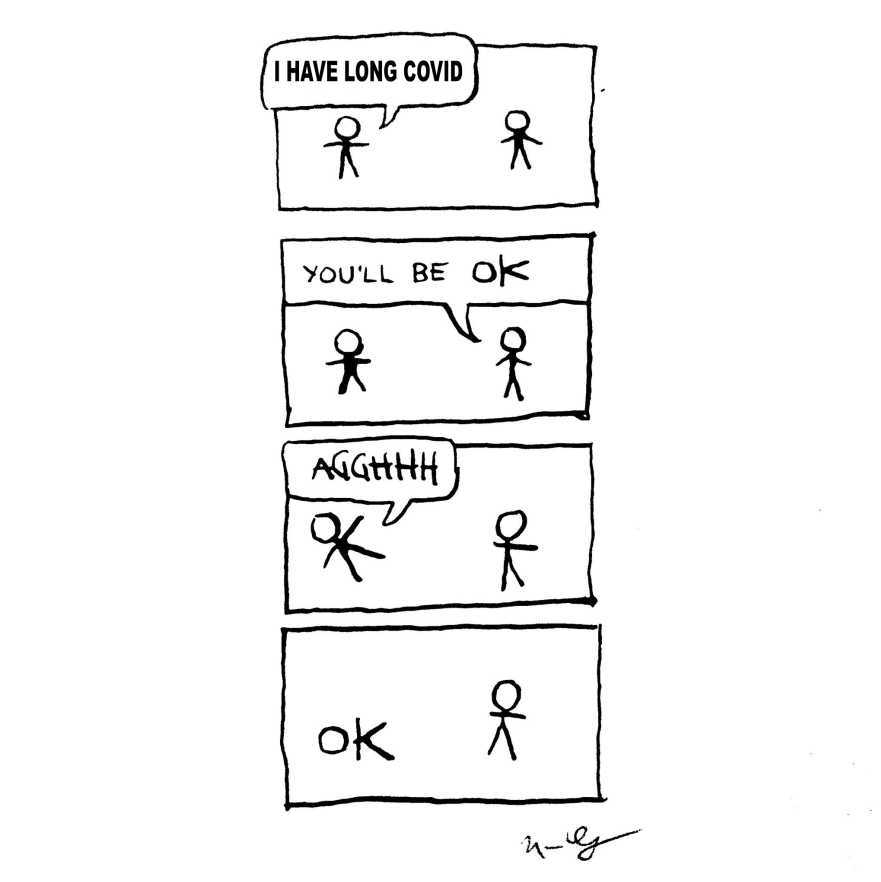

Le diagnostic du COVID Long basé uniquement sur les symptômes accentue plus largement le déséquilibre de la relation médecin/patientE, au détriment des malades. Not all médecins mais beaucoup quand même valident ou invalident nos vécus suivant leur humeur du jour, diagnostiquant la présence ou l’absence d’un COVID Long au doigt mouillé, sans même pratiquer les bons tests et examens (dont ils apprennent souvent l’existence par les patientEs expertEs). Peu actualisent leurs connaissances en fonction de l’avancée de la recherche scientifique et plus rares encore sont celleux qui déconstruisent activement leurs biais sexistes, racistes, validistes, classistes…, biais qui les poussent à inclure ou exclure arbitrairement une personne du diagnostic COVID Long et de sa prise en charge spécifique.

3- LE COVID LONG C’EST LE COVID

Il est donc nécessaire de marteler encore et encore que le COVID Long c’est le COVID. Ou plus précisément que le virus SARS-CoV-2 est responsable d’une maladie chez l’humain, le COVID, et que cette maladie s’étend d’une phase aiguë qui dure une dizaine de jours en moyenne, à une phase chronique très (trop) fréquente. Pour les premières personnes touchées par le COVID Long, cette phase chronique dure maintenant depuis plus de 5 ans, n’en déplaise aux divers médecins charlatans qui s’échinent encore à psychologiser les malades et à expliquer le COVID Long par “la personnalité” ou “le comportement” (ce n’est clairement pas la rigueur scientifique qui les étouffe). Car le véritable problème, c’est bien le pathogène. Appelons donc COVID Long, COVID chronique ou COVID persistant la phase chronique du COVID mais certainement pas “Syndrome Post COVID”. D’autant plus lorsque l’on sait que pour une grande partie des personnes vivant avec un COVID Long, l’infection par le virus est probablement toujours en cours. Et bien que le COVID Long partage de nombreux symptômes communs avec d’autres maladies systémiques, il en diffère fondamentalement par sa cause, ce qui justifie des moyens financiers, de la recherche, et des essais cliniques spécifiques, comme ce devrait être le cas pour chaque maladie systémique.

Le critère principal d’appartenance à la catégorie COVID Long reste l’expérience d’une infection par le virus du COVID, qu’il faudrait documenter dès la phase infectieuse aiguë mais également lors de la phase chronique. Il y a en effet des signes biologiques mesurables de l’infection chronique par le virus du COVID mais aussi des autres mécanismes de la maladie (thromboinflammation, dysimmunité…). Dans les protocoles de recherches sérieux, des examens et des marqueurs objectifs sont ainsi de plus en plus utilisés pour recruter les malades COVID Long. Aussi, pourquoi ces tests ne sont-ils pas accessibles au grand public ? Qui ne voudrait pas savoir s’il a une infection chronique par le virus du COVID, ou des marqueurs liés aux autres mécanismes du COVID Long, même en l’absence de symptômes très handicapants à l’instant t ? Ce dépistage COVID Long permettrait également pour les personnes infectées au moins une fois dans leur vie par le virus du COVID (soit presque tout le monde en France) de faire le lien avec d’éventuelles maladies déclenchées depuis le début de l’épidémie de COVID, maladies qui peuvent être causées ou aggravées par le virus du COVID et entrent donc pleinement dans le spectre du COVID Long. On parle notamment des maladies auto-immunes, neurologiques, maladies cardiaques, pulmonaires, de l’Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de Fatigue Chronique (EM/SFC), des diabètes, des maladies digestives, du SED, des caillots, AVC, etc..

Mais on sait bien qu’il est devenu particulièrement difficile de savoir quand on a été réinfectéE par le virus du COVID maintenant que le suivi épidémiologique a été soigneusement démantelé par les autorités sanitaires, notamment la Direction Générale de la Santé (DGS). Abandon du système SI-DEP, déremboursement des tests PCR, campagnes de prévention anecdotiques face à l’ampleur de l’épidémie et qui font la part belle à l’infodémie en amalgamant par exemple le virus du COVID circulant toute l’année aux virus de l’hiver comme le rhume ou la grippe… En juin 2020, Donald Trump expliquait que “Si nous arrêtions les tests maintenant, nous n’aurions que très peu de cas, voire aucun.” Donald Trump en rêvait, la France l’a fait. Pas de dépistage, pas de COVID. Pas de COVID, pas de COVID Long. C’est encore plus ubuesque lorsque l’on se rappelle que le COVID est censé être une maladie à déclaration obligatoire. Finalement, qui sera encore capable d’accéder à un diagnostic de COVID Long dans les années à venir ? Avec l’invisibilisation de la circulation du virus et l’absence de formation spécifique des professionnels de santé sur le sujet, le terme “COVID Long” est de moins en moins utilisé. Des personnes sont handicapées et meurent d’une maladie qui n’a plus de nom.

De plus en plus souvent, les personnes sont également éjectées de la catégorie COVID Long (et de sa prise en charge spécifique) dès lors qu’une autre maladie est diagnostiquée et semble expliquer certains symptômes, alors même que cette maladie fait souvent partie des manifestations du COVID Long. Sur le site gouvernemental santé.fr on lit notamment ceci : “Pour chaque symptôme persistant signalé par un patient, le médecin va chercher à éliminer les autres causes possibles, depuis la plus grave, afin de ne pas passer à côté d’une autre maladie que le Covid long (par exemple une embolie pulmonaire, une maladie auto-immune ou un cancer) ou d’une conséquence grave de l’épisode aigu de Covid-19 : c’est l’étape appelée « diagnostic différentiel ». Comme le rappelle la NASEM dans sa définition du COVID Long, les embolies pulmonaires ou les maladies auto-immunes font pourtant intégralement partie du COVID Long lorsqu’elles sont déclenchées par le virus du COVID.

4- LE COVID LONG N’EST PLUS UN “MYSTÈRE”

En 2025, le COVID et sa forme chronique, le COVID Long, ne sont plus “mystérieux” et “incompris” comme semblent encore le penser de nombreux médecins, journalistes et politiques. C’est au contraire l’une des maladies les plus étudiées de l’histoire de la médecine en un aussi court laps de temps, avec des dizaines de milliers d’études scientifiques publiées depuis le début de la pandémie en 2020.

On sait aujourd’hui que le COVID est une maladie vasculaire systémique, c’est-à-dire une maladie des vaisseaux sanguins. Comme il y a des vaisseaux sanguins absolument partout dans le corps humain, le COVID Long peut se manifester dans tous les organes : coeur, cerveau, poumons, système digestif, pancréas… On connait également les principaux mécanismes du COVID Long :

- La persistance virale qui désigne la capacité du SARS-CoV-2 à subsister dans l’organisme des années après la phase aiguë de l’infection. Plusieurs études récentes ont mis en évidence la présence de matériel viral dans différents tissus, même lorsque le virus n’est plus détectable dans les voies respiratoires supérieures ou le sang. Cette persistance s’expliquerait par la formation de véritables réservoirs viraux, où le virus échappe à la surveillance du système immunitaire.

- La thromboinflammation : la formation de microcaillots résistants à la fibrinolyse est présente chez la majorité des patients atteints de COVID long. Ces microcaillots bloquent la circulation sanguine dans les petits vaisseaux, provoquant des dommages aux tissus, en particulier au niveau des neurones et des organes vitaux. Ils sont responsables de symptômes tels que l’hypoxie tissulaire chronique, des troubles cognitifs,… d’autre part, ce mécanisme peut également compliquer le Covid long par des thromboses/ embolies pulmonaires.

- Dysimmunité : un épuisement et une dérégulation du système immunitaire compromet la capacité du corps à répondre correctement aux infections (épuisement des lymphocytes). Par ailleurs, une part significative des patients développent des auto-anticorps qui ciblent les tissus nerveux et musculaires, entraînant des symptômes persistants. Le COVID long peut être un facteur déclencheur de maladies auto-immunes, telles que le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde, et bien d’autres.

L’intérêt principal d’une définition officielle du COVID Long devrait donc être de faire la synthèse des connaissances scientifiques à date sur la maladie, permettant ensuite d’évaluer avec précision le nombre de malades et de mettre en place une prise en charge thérapeutique et sociale adaptée. Pour jouer son rôle, cette définition doit être régulièrement révisée pour rester en permanence alignée avec les connaissances nouvelles qui s’accumulent chaque jour puisqu’elle est véritablement le point de départ des décisions politiques de santé publique et a des répercussions sur la prévention, l’accès au soin, les budgets prévisionnels des hôpitaux, la formation des professionnels de santé, les droits sociaux (ALD, AAH). Alors, pourquoi n’y a-t-il pas de campagne massive d’information et de prévention aidant la population à se représenter de façon juste le COVID et sa forme chronique ? Alors que dans le monde les dernières évaluations montrent que le nombre de personnes touchées par le COVID Long augmente significativement chaque année, passant à plus de 400 millions en 2024, et en font donc l’une des maladies chroniques les plus communes, en France nous n’avons plus de recensement officiel depuis 2022. De plus, certaines catégories de malades comme les enfants ont été exclues du recensement. En France, il est bien connu que les enfants ne peuvent pas attraper le COVID, iels ne peuvent donc pas développer de COVID Long. Et puis selon d’éminents infectiologues les personnes en état “vraiment sévère” ne représenteraient que “10% des cas”. Source ? Leur doigt mouillé. Les autres sont sûrement dans un état “mild” comme le variant Omicron, et les mort-es, mort-es d’autre chose. Un peu de pacing, quelques séances de méditation de pleine conscience, une cure thermale ou deux et finis les dommages au cerveau, au cœur ou au système immunitaire, vous êtes prêtE à repartir au travail, et vous occuper de vos gosses !

5- LE COVID LONG TUE

Plus sérieusement, toutes les manifestations présentes et à venir du COVID Long sont graves et sévères : AVC, embolies pulmonaires, EM/SFC, maladies auto-immunes, dysimmunité et infections opportunistes, hypertension, démences… Perdre un sens comme l’odorat ce n’est pas “mild”. Une maladie cardiaque ce n’est ni facile à diagnostiquer ni “bien soigné”. Faire des Malaises Post-Effort (MPE) ce n’est pas juste être “un peu fatiguéE”. Le “brouillard cérébral” ce sont des dommages au cerveau ou de la fibrine inflammatoire. Les caillots c’est un risque conséquent de décès prématuré, un diabète ou une hypertension aussi. Bien sûr, ces différentes manifestations vont handicaper et mettre en danger la vie de la personne plus ou moins sévèrement, et sont à prendre en charge adéquatement. Mais il est crucial d’arrêter de hiérarchiser les malades. D’une part parce que chacune de ces manifestations peut être légère à sévère, mais aussi car on ne peut pas, avec seulement 5 ans de recul, évaluer la gravité de la maladie uniquement à partir du niveau d’invalidité. Une maladie entraînant de tels dommages organiques et présentant de tels risques de complications (on rappelle que durant la 1ère année après l’infection les risques de décès des COVID Long sont doublés) doit également être évaluée dès aujourd’hui en terme d’espérance de vie, comme c’est le cas pour la plupart des maladies chroniques. De plus, chaque personne vivant avec le COVID Long a rarement une seule manifestation de la maladie mais bien souvent plusieurs en même temps. Le COVID Long est également une maladie évolutive, que ce soit pour les symptômes ou les atteintes organiques, et il est impossible de dire si des personnes aujourd’hui “bien portantes” ne seront pas sévèrement handicapées ou décéderont prématurément d’un COVID Long invisible (par exemple d’un cancer ?). Surtout qu’aujourd’hui, même une fois que le diagnostic est posé (lorsqu’il l’est), il n’y a ensuite aucun suivi et monitoring de ces évolutions.

Les gens meurent du COVID pendant la phase aiguë mais aussi pendant la phase chronique de la maladie. Il est crucial de continuer à dire à voix haute que le COVID Long tue. Et personne n’est épargné par le COVID Long. Les enfants en bonne santé développent le COVID Long. Les jeunes adultes en bonne santé développent le COVID Long. Les sportif·ves développent le COVID Long. Définir le COVID Long correctement c’est aussi sortir des tentatives d’enfermer les personnes handicapées et malades chroniques dans des catégories stériles politiquement comme celles de “vulnérables” et “fragiles”, catégories utilisées pour renforcer leur exclusion et les violences à leur égard, tout en rassurant les “valides” sur leur immunité factice face au handicap et à la mort. Cela n’empêche pas de mettre en avant le fait que certaines catégories de personnes sont plus à risque de certaines manifestations du COVID (mort directe lors de la phase aigüe pour les personnes immunodéprimées par exemple), ni que certaines minorités politiques sont plus à risque de COVID Long du fait des discriminations à l’accès au soin et l’exposition forcée aux réinfections (les femmes, les personnes racisées, les personnes handicapées et maladies chroniques, les travailleureuses du sexe, les personnes LGBT, les détenuEs…). Mais la vulnérabilité est un spectre et tout le monde est fragile et vulnérable face au virus du COVID, surtout après plusieurs réinfections, puisque les dégâts sont cumulatifs. Ce qui ne te tue pas recommence encore et encore jusqu’à y arriver. En sachant cela et si on avait le choix, qui prendrait en conscience le risque de se réinfecter en allant au travail, en prenant les transports en commun, en allant se faire soigner à l’hôpital ?

Sans entretenir volontairement une vision confuse et erronée de l’épidémie de COVID toujours en cours et de ses conséquences, comment l’État justifierait-il devant l’opinion publique l’absence de prévention dans les hôpitaux, les écoles et les lieux de travail pour éviter les réinfections qui conduisent au COVID Long ? Les budgets dérisoires pour la prise en charge des déjà COVID Long ? Le parcours du combattant pour obtenir l’AAH et l’ALD quand on est COVID Long ? Les malades sont désinforméEs, contraintEs à l’errance médicale et gaslightéEs quotidiennement par les institutions de santé publique, empêchant la conscientisation de leur condition commune et leur auto-organisation pour imposer à l’État une réponse sanitaire à la hauteur de l’épidémie. Ce dernier peut ainsi continuer de faire des économies sur le dos des personnes vivant avec le COVID Long et des personnes handicapées/malades chroniques qui paient le plus lourd tribut depuis le début de l’épidémie.

Définir une maladie est politique. Définir une maladie c’est surtout déjà commencer à agir. Le virus du COVID continue de circuler activement en France et dans le monde toute l’année. Et chaque vague épidémique voit grossir le nombre de malades. À Winslow Santé Publique, nous avons ainsi parfaitement conscience que le nombre croissant de personnes qui nous rejoignent suit de près la courbe de progression de l’épidémie de COVID. Bien comprendre ce qu’est le COVID Long c’est donner corps à une politique de prévention digne de ce nom pour éviter que d’autres personnes nous rejoignent dans la maladie. C’est aussi orienter la recherche dans la bonne direction pour trouver des traitements qui nous soigneront réellement.

6- NOTRE VISION DU COVID LONG.

En résumé, c’est quoi le COVID Long pour Winslow ? C’est l’ensemble de toutes les maladies, séquelles, dommages organiques et symptômes déclenchés par le virus SARS-COV-2, de la phase infectieuse aigüe à la phase chronique de la maladie à tropisme vasculaire que l’on appelle le COVID. En pratique, une personne qui développe une maladie auto-immune (diabète, lupus, polyarthrite rhumatoïde, Syndrome de Sjögren…), des maladies pulmonaires ou cardiovasculaires (embolies, BPCO, hypertension, infarctus, fibroses, AVC…), l’Encéphalomyélite Myalgique/Syndrome de Fatigue Chronique (EM/SFC), des déficiences cognitives (lésions cérébrales), des maladies digestives, une dysimmunité, ou encore une maladie rénale chronique à cause du virus SARS-CoV-2, même plusieurs mois et années après son infection, est COVID Long et le reste. Le COVID Long c’est tout ça à la fois, et pas seulement une liste de symptômes approuvés par les médecins. Le COVID Long est une maladie chronique évolutive, dont chacune des manifestations peut être invalidante et dangereuse, manifestations qui sont souvent cumulatives. C’est aussi une maladie sans traitement curatif à l’heure actuelle et qui peut mener au décès.

Nous nous battons pour que toutes les personnes impactées par le virus du COVID aient accès à la prise en charge, aux traitements et aux droits sociaux qui leur sont dus. Vu que rien n’est fait par les autorités sanitaires pour rendre le diagnostic accessible, on veut aussi que les personnes s’approprient le plus largement possible l’étiquette “COVID Long”, pour enfin mettre des mots sur ce qu’elles vivent et sur ce qui se passe dans leur corps depuis leur (ré)infection. Comme les combattantEs du SIDA avant nous, nous n’attendrons pas que les autorités sanitaires valident l’ensemble des manifestations de notre maladie pour nous faire rentrer dans leur définition du COVID Long car nous serons déjà sévèrement handicapéEs ou mortEs d’ici là. Et jusqu’à ce que des examens et marqueurs objectifs montrent le contraire, avec la persistance chronique fréquente du virus dans des sites profonds du corps humain et les dommages aux organes invisibles, nous continuerons de rappeler que l’on ne guérit pas (encore) du COVID Long, même si nos symptômes peuvent s’améliorer ou “disparaître”.

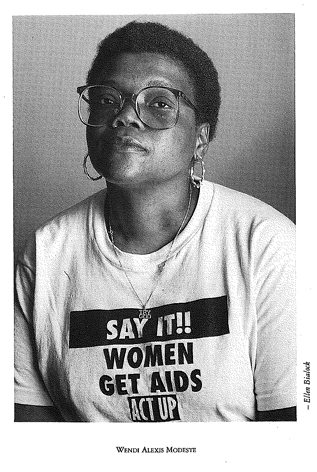

“Je m’appelle Wendi Alexis Modeste, je suis séropositive et j’habite l’État de New-York. J’ai eu cinq accès de pneumonie bactérienne récurrente, une endocardite, une septicémie, un cancer du col de l’utérus et une inflammation pelvienne si grave que j’ai failli en mourir… Et je ne suis toujours pas dans votre putain de définition. Je veux savoir une chose : Est-ce que vous allez continuer à étudier nos symptômes jusqu’à ce que nous soyons tous morts ? Je suis afroaméricaine, et ma communauté se transforme sous mes yeux. Dix de mes amis sont morts l’an dernier, six autres cette année, je suis de plus en plus seule. Mon pays commence à me faire peur. Je veux savoir : Combien de temps encore ?”

Extrait d’une intervention lors de la table ronde sur la définition du sida à la conférence d’Amsterdam en 1992, Act Up-Paris, 1994 : 25

Wendi Alexis Modeste était une femme noire séropositive activement impliquée dans la lutte contre le VIH/SIDA en tant qu’éducatrice dans l’État de New York. Par ses prises de position, elle a contribué avec d’autres à la mise à jour de la définition du SIDA pour qu’y soient inclus les symptômes et maladies spécifiques des femmes séropositives. Elle est décédée des complications du SIDA en 1994.