Splendeurs et misères de la santé globale

NATIONS UNIES, PANDÉMIES, DÉNI.

27 décembre 2024. Après des semaines d’alertes provenant de scientifiques américains et d’une partie de la presse US sur l’épidémie de grippe aviaire H5N1 dans les élevages faisant redouter une évolution future du virus vers la transmission entre humains, sort un article de l’ONU qui à première vue, pourrait sembler vertueux. « Le monde est terriblement mal préparé pour la prochaine pandémie », y déclare Antonio Guterres, secrétaire général des nations unies ; il faut de la solidarité et des systèmes de santé publique solides. Et de revenir, “même si la crise du COVID-19 est passée” (sic), sur les “leçons à en tirer”…

Cette attitude est une constante des organisations internationales (ONU, OMS) qui tentent maladroitement d’effacer leurs responsabilités sur l’échec de la gestion Covid. “J’engage les pays à tirer les leçons des urgences sanitaires passées pour mieux se préparer aux prochaines“, lit-on encore. Serait-on, outre le fait de ne pas considérer le COVID long comme une crise, sur une décharge par avance pour l’éventualité de l’arrivée de H5N1 par la répétition des mêmes erreurs – malgré les promesses ?

Un document de suivi épidémiologique de l’OMS rappelait pourtant 3 jours plus tôt que le COVID-19 était toujours 2 à 19 fois plus fréquent que ne l’indiquent les cas déclarés; précisant que le SARS-CoV-2 circule sans saisonnalité avec des niveaux de transmission élevés, qu’il peut toujours provoquer une maladie aiguë grave mais aussi des COVID Longs en quantité amenant leur lot d’événements médicaux décalés et leurs fardeaux associés pour les systèmes de santé. L’agence rappelle régulièrement que c’est l’urgence sanitaire qui a été annoncée comme révolue, et non la pandémie de COVID, que ses conséquences sont certes différentes mais toujours impactantes sur la santé, ce qui nécessiterait vigilance continue.

Comment l’ONU espère-t-elle préparer les prochaines crises en se basant sur celle de COVID, tout en niant la persistance de celle-ci ? “Le Secrétaire général a également appelé à garantir un accès équitable aux ressources vitales telles que les vaccins, les traitements et les diagnostics” : encore une fois, les mesures de prévention empêchant la contamination sont mises de côté, comme si elles étaient inconcevables. Elles sont pourtant tout autant “vitales”. Peut-elle vraiment espérer “des systèmes de santé publique solides” tout en niant la nécessité de prévenir les maladies à transmission aéroportée (masques et air intérieur renouvelé / purifié) ?

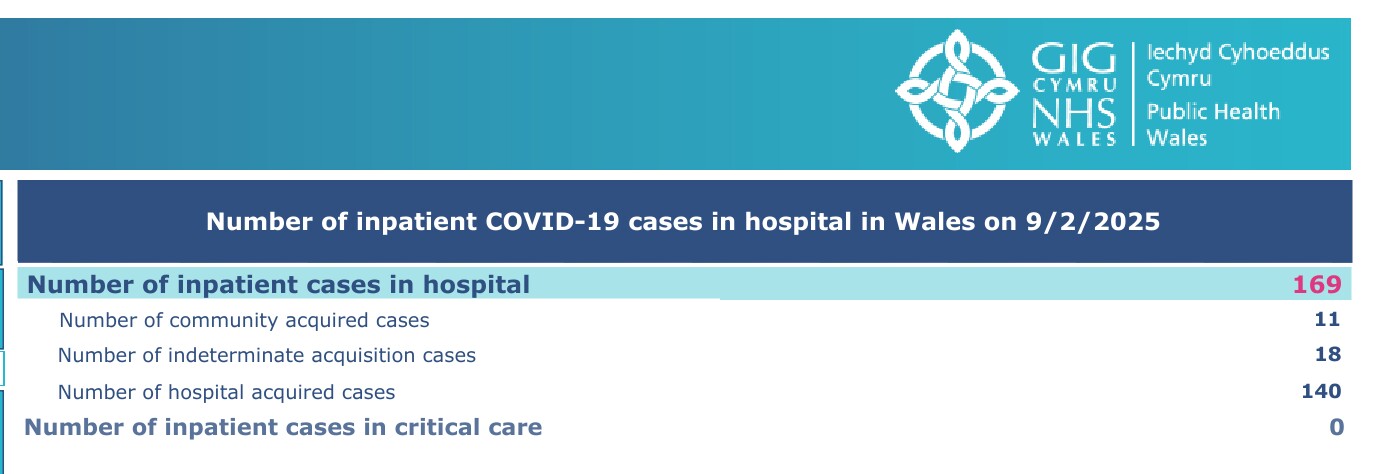

Nous nous interrogeons donc sur ces déclarations contradictoires : le COVID est-il fini (ONU), ou non (OMS) ? Si le COVID long semble enfin exister pour l’OMS, ce n’était pas le cas lors des discussions de préparation des futures pandémies en lien avec l’ONU, justement. L’absence de toute mention de prévention autre que vaccinale, de nécessité de sécurisation des soins, marquait cet angle mort, dans un contexte où les données, au Royaume Uni par ex (NHS Wales PHW data), affichent jusqu’à 80% des hospitalisations COVID provenant de contaminations nosocomiales*, sans mesure de protection efficace en place.

Ainsi la ”Political Declaration of the United Nations General Assembly High-level Meeting on Pandemic Prevention, Preparedness and Response”, censée être une base de la préparation des futures pandémies en “tirant les leçons” de celle de Covid. Nous y avions réagi avec de nombreuses autres associations et personnalités scientifiques de tous pays dans ce courrier, afin de mettre en avant ses impasses : sur le Covid long, sur la prévention par masque, sur la nécessaire sécurisation des soins, etc. Valse floue de déclarations contradictoires parsemée de bonnes volontés d’affichage, rien de tangible. Ces éléments déclaratifs n’appelant à aucune action ne sont-ils pas davantage destinés à s’absoudre de responsabilités qu’à préparer les futures pandémies ?

One Health 1 : les zones de flou d’un concept prometteur

Il vaut la peine de s’attarder maintenant sur une expression qui a pris une place centrale dans la bouche des institutions nationales et internationales, surtout lorsqu’il s’agit de tourner la page du covid : One health… L’expression désigne l’interdépendance entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes. Elle a été élaborée dans les années 2000 à la jonction entre des communautés de chercheurs stimulés par le défi scientifique des interactions entre ces trois dimensions, et les organisations médicales internationales (Michalon, 2019). Depuis, celles-ci l’ont de plus en plus mise en avant, d’une crise à l’autre. Pour l’OMS, le mot d’ordre « One Health » tombe à point. Michalon montre les tensions externes (OMS vs. FAO, par ex.) et internes (entre spécialistes de différentes disciplines) que l’OMS rencontre, et son besoin de projeter dans une convergence vertueuse les forces centrifuges qui la travaillent. Holistique et “systémique” plutôt que technosolutionniste, « One Health » reformule une promesse moins triomphalement moderniste pour les institutions internationales de la santé, en surenchérissant sur la globalité qui leur est inhérente.

Alignant des intérêts scientifiques et institutionnels, le concept de One Health s’avère stimulant pour les chercheurs, et pourrait sembler de bonne augure pour la santé publique. Mais quelques éléments incitent à la vigilance.

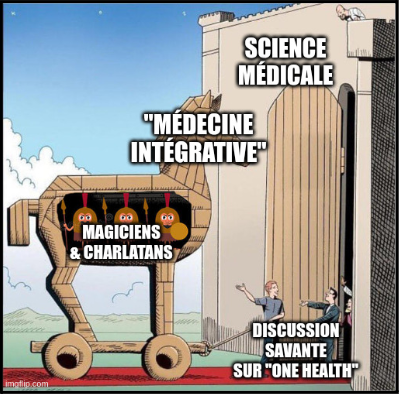

- Fondé sur la mise en relation et le décloisonnement, ce concept ambitionne de saisir une totalité plutôt que d’analyser des parties. Or, ce type d’ambition a parfois tendance à dévaloriser la rigueur scientifique au profit des fulgurances de l’intuition – qui font fureur chez les thérapeutes alternatifs et peuvent trouver, dans les appels au dépassement des raideurs disciplinaires, une légitimation inespérée.

- De plus, ce mot d’ordre globalisant, qui a plongé une partie de ses utilisateurs dans des abîmes de réflexions sur son caractère flou et indéfini (Michalon, 2019), promet tout sans engager à rien de précis. “Mot d’ordre épistémique”, comme dit encore Michalon, il suspend les enjeux de santé aux grands réagencements de savoirs qui, c’est sûr, sont sur le point de se produire. Il y a là de quoi anoblir l’attentisme.

- Enfin, si la connexion entre santé humaine et environnement par l’intermédiaire des animaux est indiscutablement pertinente, elle peut avoir pour effet secondaire si l’on peut dire, d’exposer les politiques de santé à un déferlement incontrôlé de schèmes scientifico-politiques transférés depuis l’écologie. Le danger de ces transferts est connu. On peut penser par exemple, au 20es, à la carrière du théoricien raciste Garrett Hardin, analysée par Fabien Locher. Dans le fond de l’air brun des années 2020, qu’en sera-t-il ? Qui seront les sacrifiables désignés par les sciences de l’unité du Vivant ?

One Health 2 : de l’incantation holistique au sacrifice libertarien de la Santé publique ?

Notre activité associative nous amène à hanter les colloques sur la santé publique, et à surveiller les déclarations des institutions. Les usages de “One Health” que nous avons pu observer dans ce cadre confirment nos inquiétudes.

Nous avons entendu ce concept apparaître couramment dans les réponses à nos demandes, en relativisant l’urgence à agir au présent. On nous l’objectait même parfois pour justifier la fin de mesures effectives de protection d’individus directement en danger. Comme si l’important était de contenir (très vaguement, un jour) les inégalités mondiales et d’appeler à ce qu’on limite les perturbations écologiques qui favoriseraient de futures pandémies mais ce, sans qu’aucune structure ne soit en charge de le faire. La promesse (douteuse au vu de l’expérience récente) de contenir les morts et les handicaps à venir permet alors d’éluder ceux en cours de distribution.

Les « principes One Health » sont aussi évoqués par les autorités sanitaires en France, notamment pour justifier le grand mix que l’on voit s’opérer dans les campagnes d’information. Délivrant un message unique pour virus et bactéries, minimisant l’impact Covid et surtout faussant l’information scientifique transmise au public à qui on enlève par ce biais sa capacité d’agir efficacement, la santé « globale » importerait plus que la connaissance précise, que l’étiologie et le traitement approprié selon la cause.

Ces principes font l’objet d’une vulgarisation simplificatrice par des intermédiaires tels que la journaliste Marie-Monique Robin, préconisant d’éviter les mesures sanitaires et de fusionner avec le monde merveilleux des microbes, dans un grand fourre-tout qui efface le concept de pathogène (et qui est accompagné d’un anti vaccinalisme à peine dissimulé). One Health peut ici être utilisé comme un moyen de légitimation d’un discours pseudo-scientifique, un label qui permet aux médias de relayer massivement ses idées.

Ainsi, depuis les autorités sanitaires qui ne comptent que sur la vaccination jusqu’à la frange bourgeoise des antivax en pleine idylle post-pasteurienne avec “les microbes”, toutes les nuances du déni Covid y trouvent leur compte.

Ce virus se caractérisant notamment par de nombreux fardeaux de santé différés et aisément invisibilisables, l’utilisation de concepts vagues permet aux institutions de se dégager des revendications d’actions curatives et préventives urgentes émanant des premier.es frappé.es, au profit d’une “prise de hauteur” et de “pas de côté” vers un problème futur. On peut alors soit relativiser, soit promettre que l’on fera mieux la prochaine fois, ce qui aboutit en tous cas à l’abandon des malades actuels. Et pour le futur, comment les croire alors qu’on contemple les dégâts de santé publique qui s’empilent ? L’ONU reproche aux Etats leur impréparation pandémique, mais encourage l’incurie par le flou de ses déclarations sur la pandémie en cours. En pratique, la valorisation des grands enjeux du siècle permet aux décideurs de présenter comme acceptables à court terme le sacrifice d’une partie de la population, comme dans la fameuse formule d’Anthony Fauci (“même si”) : “Even though the vulnerable will fall by the wayside”. Avec les réinfections et le Covid Long, ce pari cynique se révèle plus coûteux que prévu, la catégorie “vulnérable” s’étendant finalement à à peu près tout le monde.

Pour conclure : nous reconnaissons l’intérêt pour la santé publique de rapprocher les sciences de l’environnement, la santé animale, et la médecine, et nous ne contestons pas que le concept de One Health peut aider à prendre en main des enjeux de prévention à longue durée qui sont d’une immense importance. Mais avant l’avenir lointain, nous craignons que, dans un futur proche, sous prétexte de voir plus loin, on laisse infliger à la santé publique des dommages dont elle pourrait ne pas se relever. L’instrumentalisation de la notion One health offre (encore plus) des échappatoires commodes pour fuir toute responsabilité collective en matière de santé publique : pas de causes et pas d’effets isolables et modifiables, juste un grand tout du Vivant devant lequel on pourra s’incliner humblement, et avec lequel chacun.e négociera ses propres petits arrangements, éventuellement sur un mode incertain entre science et magie. La démission peut ainsi être magnifiée, du côté des institutions, en une humilité savamment acquise, et pour les autres, en liberté individuelle, suivant le discours du nouveau Secrétaire d’Etat américain à la santé.

Misère.

FIN

—————–

* NHS Wales data: https://phw.nhs.wales/data/

Dernière modification le 14/04/2025